希望をもって、ピアノを習い始めたのに。

ピアノや音楽は好きだけど、みんなと合わせることができない。

先生とのレッスンは好きだけど、家での練習が嫌い。

教えてもらうために、グループレッスンにしたのに

親が練習させるなんて、理解できない。

幼児の頃のグループレッスンでは、

あれ?こんなはずじゃなかった

という親と子のギャップがあります。

そんなとき、どう対処すればいいのか

今日は記事にしてみました。

幼児グループレッスンでよくある“ギャップ”の悩み

我が家の息子たちも、

自己表現をしてほしい!

美しい芸術に触れてほしい、

という願いを込めて

ヤマハの幼児科コースに

申し込みました。

一人で音楽をやっていくことの

孤独さを十分理解している

私だからこそ、

敢えて仲間同士で

学びあえるグループレッスンを

選んでいます。

「うちの子だけ」…親の胸が締めつけられる瞬間

※プライバシーに配慮した実話になります。

はい、じゃあみんなピアノの周りに集まって!

先生が呼びかけて、はーいと喜んで集まる子どもたち。

その中で、毎回一人の同じ子が集まれません。

あれ、A君。5数えるから集まって。あ、集まらないかな。じゃあ先に始めておくね。準備ができてから来てね。

保護者の間にも、「また同じ子だ」

と重い空気になります。

また、すでに集まっている子の

中でも正義感が強い子がいると

「どうして来ないの?」と

気になります。

真実はA君しかわかりません。

さらに、A君はみんなと一緒に

ピアノの周りに集まらないだけじゃなく、

グループのお友達が

弾いて間違えたりしたとき、

これみよがしに大きな声で

「誰か、音が違うよ」

と注意するのです。

先生は、間違うことは大切。

間違えて自分で気づくことが

できていけばいい。

と言っています。

これには、内心「A君、違うよ」

と言ってしまいたくなります。

言われた当事者の親も

特に「余計なことは言わないで」

なんては言わないけれど

その何とも言えない気まずい感じが

全体に広がります。

お母さんも声を出さず

シーンとしているだけです。

「うちの子だけ違う」…比較と自己否定のループに陥る親

A君はおかあさんが大好きな様子。

おかあさんの傍でレッスンを受けたいのかもしれない。

だけど、毎回彼のために5秒待たないといけないのです。

せっかくすぐ集まった子達からしたら

早くー

と不満につながるのです。

色々なペースな子がいるのがグループレッスン

色々な子がいる。

毎回うちの子だけが

ピアノの周りにいかない。

毎回うちの子だけが、大きな声で

で先生の話をさえぎってしまう。

一人だけグループレッスンに

参加できないメンバーがいると

親として「なぜ周りと同じようにできないのか」

と比べてしまったり。

親がそう思っていなくても、子どもが

他人のお子さんの出した音を

「それは間違っている!!」

等と大声を出したら、

「やめなさい」

と止めたくなったり

してしまうと思います。

A君のお母さんは

一言も声を発さずその場に

いらっしゃいます。

A君の行動から見えてくる、子どもの個性と発達段階

A君以外の子は、

先生のまねをしたり、

先生の指をみて一緒に

鍵盤に置いてみたりします。

A君はそんな時にも

自分の好きなタイミングで質問をしたり。

一度聞いてもらえたと思うと

自分の感想を永遠に述べたりしてしまいます。

先生のうまい切り上げ方には脱帽ですが、

一緒にこどもの横にいる保護者としては

我が子でないにしても、

同じ空間にいるので

「どうして一緒にできないのかな」

「何かできることはあるかな?」

と考えてしまいます。

だから、自分のこどもが当事者じゃなかった

としても気になるのです。

「迷惑をかけているかも」と感じる保護者VS「影響されないか心配」な保護者

まずは子どもを信じるまなざしを

A君を観察してみると、

新しい歌や曲を予習してきてる。

やる気がないわけではない。

ただ、グループレッスン特有の

「お友達と合わせる」

ということに、

少しストレスがある

様子。

今は成長中の段階で、

本人がいつか気づいて

自分の意志で「はーい」っと

素直にピアノの周りに集まって

いけたらいいなと思いました。

ジャッジはしない|「発達段階の個性」という見方

昔は、集団生活に合わない子がいると

「お母さん」

と、母親のせいにされていました。

今は、変わってきています。

冷静に考えてみると、

お母さんのコントロール外なのです。

先生においでといわれて

すぐ行けないことも、

お母さんがそう指示している

訳ではないのです。

本人の選択です。

このように考えると

周囲も批判的なまなざしを

向けたり、

ため息をついて不満をアピールしたり

しても何も生み出さないと

わかる必要があります。

ジャッジをしない。フラットでいる。

先生のそばにいかないことが、良い、悪い

ではなく無で存在すること。

なかなかの修行ですね♪

「影響されないか不安…」他の保護者の気持ちもリアル

わが子が真似をしないか心配

幼児期のこどもは、面白い事が大好き。

集中力も大人のように続かない。

だから、自由放題ふるまっているA君の姿を

みて、「自分も」

と影響されてしまったりしないか心配に

なります。

自分の子どもと、日頃から

レッスン当日に向けた目標を

確認して練習をしておくこと。

の対話をすること。

また、A君を意識しないこと。

家でA君を話題に出したり、

親が評価している姿を見せないこと。

結構大事です。

今のところ、うちの子が

多少A君の様子を見て

「困ったなぁ」と

子どもが感じる表情をしても

惑わされることがなく

受けることができています。

先生を信頼することが「波」を乗り越える鍵

一人だけ、みんなと同じ活動に参加できない子が

いて、それを全く影響されずに

レッスンを遂行させる先生は

それがお仕事とはいえ、

本当に素晴らしいと思います。

好きな時に割り込んできて、

「この曲なんでやらないの?」

「早くやりたい?」

等A君の感想が長く続く時には

保護者の間に内心困惑が

広がりつつも、あくまで

こどもの保護者としてそこに

先生も困っているだろうに、

ほどよく相槌をされて

切り替えてレッスンを継続されて

います。

私達周りの保護者は

安心して、その場にいるだけ。

心の中もです。

不安、不満、心配

そういう心の中の見えない気持ちで

あっても、念となって

その場の空気に影響を及ぼすのです。

だから、大切なのは

NOジャッジの精神です。

そして、

横にいる自分の子を見守ることに

集中するだけでいいのです。

気になるけど…

自分の子に集中することが、

その場の空間を整えることを

その場の空間を整えることを

忘れないでください。

どちらの立場でも“気づき”をもらえる時間に変える

「誰もが違って、誰もが育っている」ことを信じて

あくまでレッスン上の接点しか

ない訳ですが、

レッスンとレッスンの間の

1週間で先生から言われたことを

意識して取り組む

というように

あくまで親子間で

目的を共有する対話をしておくこと

が、影響されずに

いられるコツだと

思いました。

子ども自身が自分の

目標を持って参加する

目標を持って参加するの

です。

比較より“共に育つ場”として見直すと、世界がやさしくなる

競争心の強いお子さんがいたりすると、

自分が常に一番上手じゃないと

いけないと思うのか、

じとーっと視線を感じたり

することがあります。

また、ピアノの周りに

すぐ集まらない

子どもに対して

「どうしてこないの?」

と口に出す

子どももいます。

大切なのは、

集合意識なので、

一緒に成長すると

いう意識を持つことです。

高い視点で物事を見ようとしてみると、

今、この瞬間も

子どもたちは成長しています。

カードリーディングから見えてきた“私たち大人へのメッセージ”

あなたも、同じような場面に出くわしたことがありますか?

自分の心はどう反応したでしょうか?

グループレッスンは週1回で、

毎回のことなので私自身

気になりました。

毎回後味が悪く、

気持ちが影響されていたため

自分を整える意味で

【エナジーオラクルカード】と

【セイクレッドフォレストオラクルカード】

から、メッセージをもらいました。

出てきたのは、印象的な3枚のカードでした。

1枚目、A君の潜在意識につながって

A君の気持ちを聞いてみました。

2枚目、3枚目としては

私達当事者以外が

どのような態度でいるのが

望ましいのか。

アドバイスカードとその補足です。

それでは、見ていきましょう。

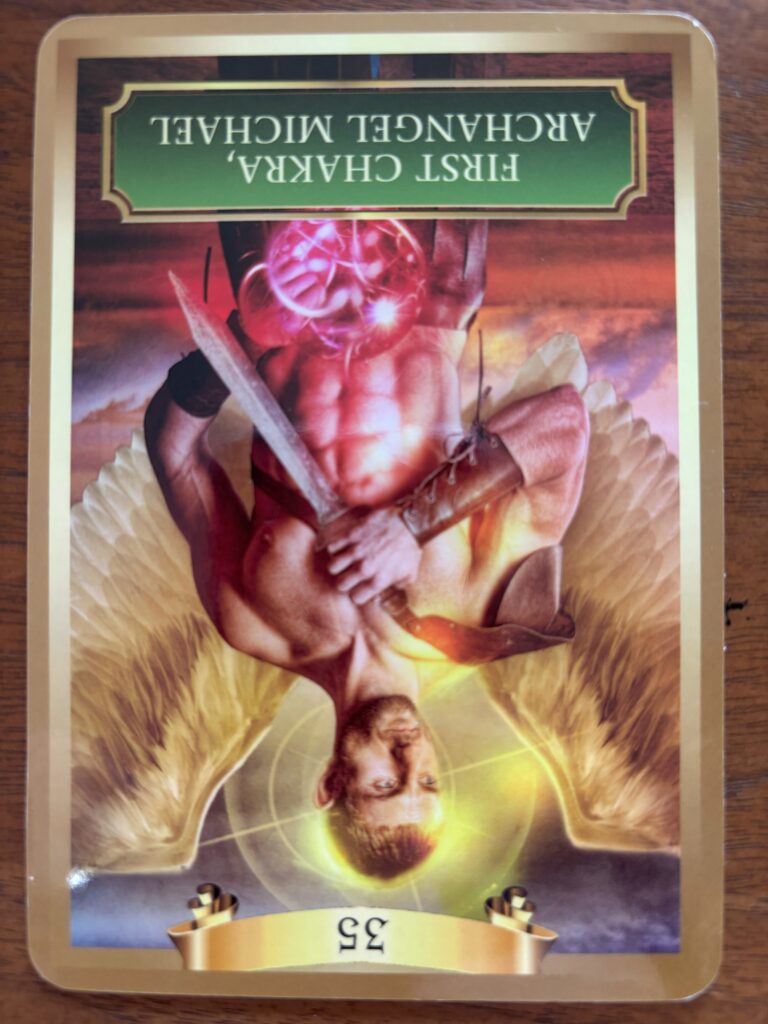

第一チャクラ(逆位置)|安心感のゆらぎが示すもの

このカードは「安心・安定・自己の土台」を示す第一チャクラの逆位置。

逆位置なので、

今回のような場面で感じたのは、

- 周囲の目が気になる

- 自分がここにいていいのか不安になる

というような、A君の“揺れる感情”

だったのかもしれません。

ガイドブックを引用すると

何らかの不安感、あるいは絶望感が

生まれているかもしれません。

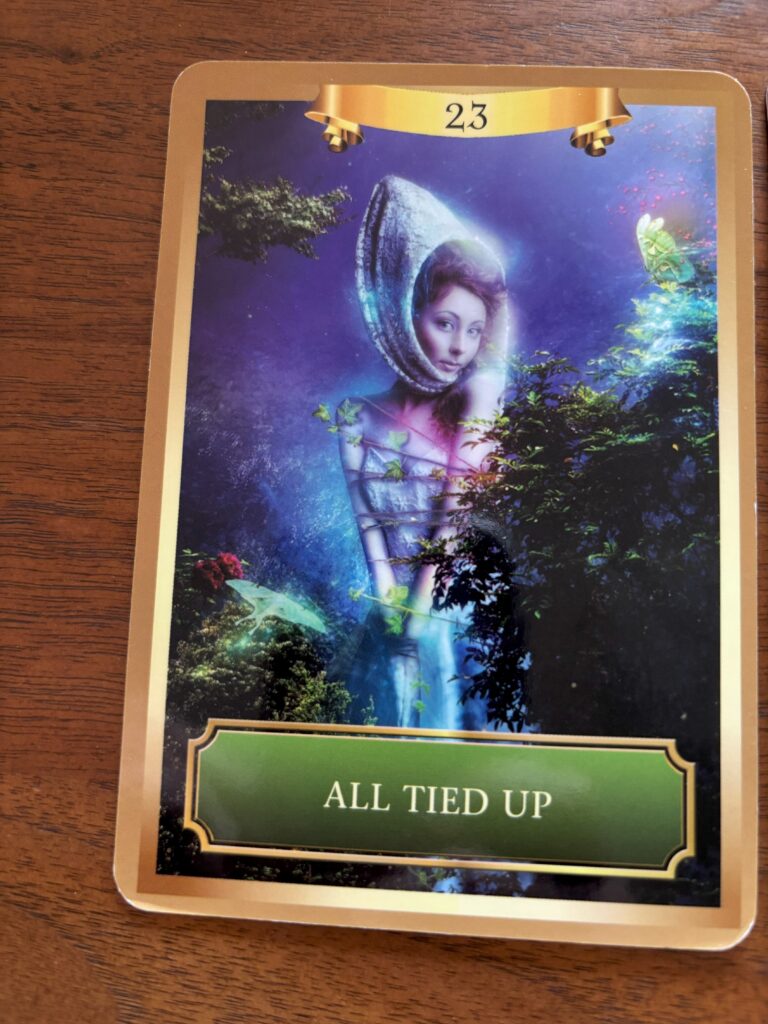

23番ALL TIED UP(縛られた状態)|“こうあるべき”という無意識の縛り

対策のところで出た

このカードは、

“社会的な目線や常識に縛られすぎて、

動けなくなっている状態”を象徴しています。

- 「迷惑をかけていないかな…」と不安になる

- 「ちゃんとできて当たり前」と思ってしまう

- 他の子と比べて「うちの子は大丈夫?」と焦る

これらは、

保護者誰もが無意識に感じやすいプレッシャー。

でも実は、それこそが私たちの行動を

不自由にしているのかもしれません。

このカードは、

「もっと自由に、枠にとらわれずに子どもを信じてみて」

というメッセージをくれているようでした。

23番 寛大さ|共に育つまなざしを

2番目の対策で引いたカードの

補足としてセイクレッドフォレスト

オラクルを引くと、

なんと同じ23番(シンクロ)

寛大さのカードでした。

のカードは、

“誰もが自分なりの成長段階にいる”

“違いを裁くのではなく、受け入れて見守る力”

を象徴しています。

A君のような子も、他の子も、

みんな「今」一生懸命に生きている。

そしてそれを見守る私たち大人こそが、

広い視野と深い寛容さを試されている

のかもしれません。

まとめ

グループレッスンで困った行動が

でる子を目の当たりにした時、

当事者の親も、

そうでない親も

一緒に参加している以上

ストレスを感じます。

そういうとき

「なぜみんなと同じようにできないんだろう」

とか、

「うちの子じゃなくてよかった」

とか、

「うちの子に影響しないでほしい」

つい

比較したり

非難したり

評価をしたくなります。

ですが、あくまでも

自分たち親子のレッスンに

集中する姿勢で

いましょうという

気づきの視点を得ました。

さらに、タロットカードからも

具体的にメッセージを

もらえたことで

子どもたちが違うテンポで育つように、

親の感じ方もまた、それぞれ違っていい。

でもその中で大切なのは、

「自分の感情に飲み込まれないこと」。

と思いました。

このリーディングは、

私にこう教えてくれました。

「誰もが“育ちの途中”。比べず、裁かず、今のまなざしで、信じて見守ろう。」

レッスンの場は、

お互い違うテンポでありながらも

その違いに気づき、認め合い、

優しく許し合うための

小さな場です。

「うちの子が」

「あの子が」

と言いたくなった時こそ

自分自身と向き合う

きっかけになるのかなと思いました。

コメント